Índice del artículo

«¿A qué edad hablan los niños?» El desarrollo del lenguaje infantil comienza mucho antes de pronunciar la primera palabra.

Desde los balbuceos hasta las frases completas, cada etapa marca un avance clave en su desarrollo cognitivo, emocional y social. Eso sí: hasta aproximadamente el primer año no dirá “mamá” con intención real. Requiere tiempo, interacción y mucha paciencia.

Comprender cada uno de estos momentos es esencial para acompañar a los más pequeños, reconociendo que cada balbuceo, gesto y palabra es un paso hacia la construcción de su propia voz (y manteniendo un poco de control sobre sus avances). Trabajando en el desarrollo comunicativo infantil con una adecuada estimulación temprana del lenguaje, disfrutarás de un proceso precioso que le permitirá expresarse con naturalidad.

¡Te invito a descubrir cómo un simple «guau guau» puede representar un gran salto en su desarrollo y a encontrar herramientas para fomentar el crecimiento lingüístico de tu hijo, ayudándolo a superar el egocentrismo y a construir diálogos significativos!

Etapas del desarrollo de lenguaje infantil

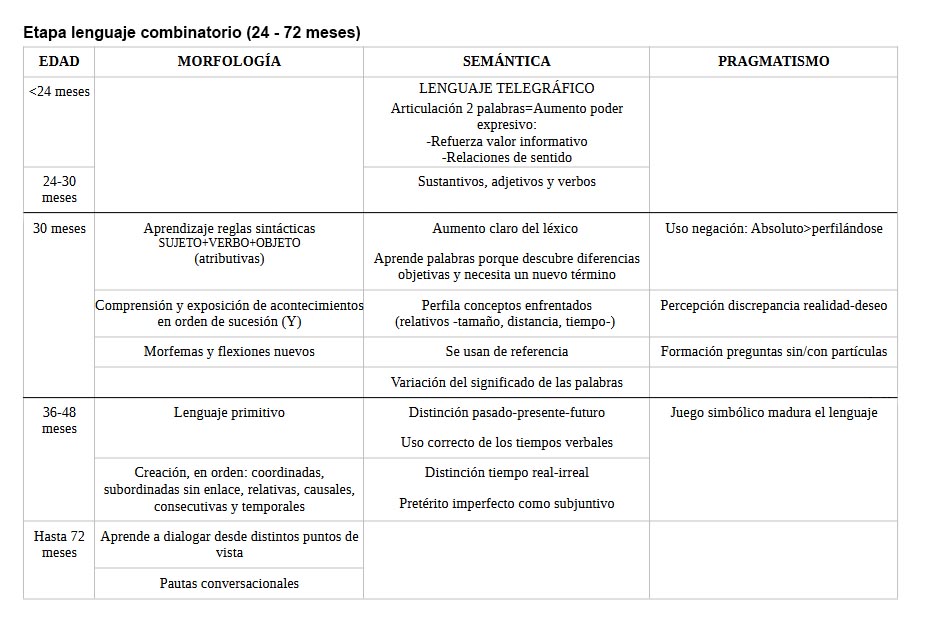

El desarrollo del habla en los niños se da en tres etapas: prelingüística, de lenguaje no combinatorio y de lenguaje combinatorio. De estas, la última, se divide, a su vez, en tres fases muy marcadas (la unión de palabras, la creación de frases y el entendimiento de la sintaxis)).

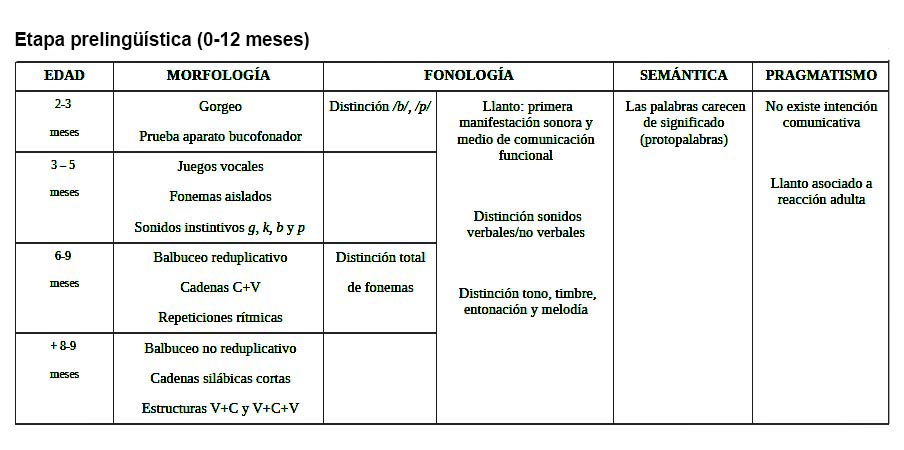

Etapas del lenguaje infantil: Etapa prelingüística (0-12 meses)

Como podemos adivinar por su nombre, durante estos meses, el bebé no es capaz de articular palabras. Se trata del período de inteligencia sesoriomotriz, caracterizado por la habilidad que tiene el pequeño para integrara través de los sentidos y de la motricidad.

El bebé vive en un mundo lleno de estímulos y recibe constantemente información nueva. Poco a poco, comienza a transformar esas sensaciones en fragmentos de realidad.

Sin embargo, el bebé no tiene una intención comunicativa. El adulto adapta su conducta, potenciando las incipientes habilidades con que va contando día a día. Así, se establece un diálogo (que estimula), pero es totalmente asimétrico.

¿Qué es capaz de notar en la etapa prelingüística? Percepción prelingüística

El bebé, por pequeño que sea, escucha, ve y siente, y todo ello tiene una interpretación comunicativa.

Percepción auditiva

El bebé capta los sonidos que hay en el entorno y reacciona ante ellos. En muy poco tiempo es capaz de reconocer cuáles son sonidos verbales y cuáles no. Esto sirve, entre otras muchas cosas, para que, ante un ruido desagradable, el niño no sienta que viene de ti, que no te sienta como un problema.

Poco a poco, también va reconociendo el timbre de voz, primero de los padres (con un mes de vida, el de la mamá ya sabe de dónde proviene cuando lo escucha) y, después, del resto.

Con ello, es capaz de saber la intencionalidad con la que los demás nos comunicamos, en especial cuando hablamos con él.

También sabe, desde muy pequeño, cuál es la voz de mamá y cuál la de papá, y reacciona de manera diferente a cada una de ellas en función de su interés (entre muchas comillas).

- Hablar desde el sosiego y con ternura ayuda a que el bebé menor del año se calme.

- La cadencia y la monotonía, perfectos en el canto, hacen que el bebé reduzca sus constantes, se arrulle y concilie mejor el sueño.

- Cuando la cadencia es rítmica y alegre, el niño se espabila y se anima.

- Finalmente, también distingue los tonos bruscos y la severidad. Por eso, los gritos y la crispación le provocan miedo y desconcierto, afectando su atención y su calma.. Nunca suponen un aporte positivo en relación a la percepción auditiva.

En otro orden de cosas, tenemos una percepción fonética que comienza muy pronto.

- A los 2 meses el bebé diferencia entre la /b/ y /p/.

- Alrededor de los 6, podemos discriminar los fonemas de cualquier lengua (una capacidad que perdemos si dejamos de exponernos a contrastes fonéticos).

- A partir del segundo o tercer mes, lo escucharás gorjear; y a partir de ahí, hará juegos vocales, siendo los vocablos g, k, b y p los primeros y que más se repetirán (vocales o consonantes aisladas).

- Entre los 6 y los 9 meses, descubriremos las cadenas de vocal-consonante (VC) así como que tiene capacidad para realizar repeticiones rítmicas.

Después, comienza a realizar un balbuceo no reduplicativo y a construir otras estructuras con vocales y consonantes.

Por último, el niño usa su aparato bucofonador desde que puede hacerlo.

Al principio lo hace solo por experimentar: “va calentando” su capacidad de hablar.

Cuando un bebé tiene una demanda, la hace llorando (sabe que cuando llora hay una reacción por parte del adulto); el resto de sonidos no son más que práctica, pruebas, y conforme va creciendo, incluso le divierte escucharse.

Percepción visual

Sigue un proceso muy similar al de la percepción auditiva; la diferencia está en que el progreso de la vista y sus capacidades es más lento.

Antes de los 6 meses el niño no distingue visualmente, pero sí percibe los gestos faciales. Con ello, se siente seguro, calmado, aceptado, en alerta, etc.

De esto, tenemos que la gesticulación a la hora de hablar servirá para que el niño relacione palabras con gestos o expresiones del rostro, para aprender cómo se mueve la boca a la hora de articular fonemas…

Mira siempre a tu bebé con seguridad, aprecio y atención. Eso lo calma, lo consuela, lo motiva y le pone en posición de interesarse por ti, por lo que le dices.

Comunicación táctil

Aunque no está demasiado trabajado respecto a la percepción, sí debemos destacar unas cuantas cositas que se llegarán a relacionar con las etapas del lenguaje infantil.

En primera instancia, y con beneficios a todos los nivel, las caricias, los abrazos y el porteo son fundamentales. De este modo, el pequeño se siente querido, pero también seguro y protegido.

Esto último resulta esencial para ser capaz de hacer cualquier cosa nueva que su cuerpecito le permita, incluida la comunicación verbal.

Aprovecha cualquier momento en que el peque esté despierto (los primeros meses no hay demasiadas oportunidades) para tocarle, para acompañar tus palabras de sensaciones táctiles.

Decimos «agua» cuando le vertemos agua durante el baño; decimos «caca cuando estamos limpiándole el culete»; decimos «mamá/papá» cuando, simplemente, nos miramos a los ojos con profundidad o cuando ponemos su manita en nuestro rostro.

Él va a relacionar lo que siente con lo que le decimos, por lo que la comunicación constante, aunque asimétrica, resulta totalmente necesaria para estimular el lenguaje (además de para muchas otras cosas). Con niños sanos, este tipo de acciones marcan la diferencia respecto a que el bebé diga su primera palabra 2 meses antes o después.

¿Y qué es capaz de producir? Creación expresiva

Con el llanto, el balbuceo, la succión y el lenguaje no verbal, tu hijo se comunica contigo aunque todavía no sepa hablar.

Llanto

El llanto será la primera manifestación sonora del niño, la única que es capaz de producir al nacer y la que utilizará para hacer demandas. Más adelante, cuando sea capaz de fonetizar algunas cosas, lo seguirá utilizando porque comprende que al llorar obtiene una reacción por parte del adulto, siendo, por el momento, la herramienta más eficaz. y volviéndose intencional.

El llanto es diferente en tono y duración en cada niño. Además, también lloran de manera diferente en función de la necesidad que tengan, diferenciándose, de manera científica y evidente, tres tipos de llanto en función de la electroacústica: hambre, rabia y dolor.

De este modo, conociendo los llantos, podrás saber qué le pasa a tu peque en cada momento. Y te puedo asegurar que es algo que agradecerás, pues resulta exasperante y doloroso verlo llorar sin saber qué hacer.

Succión

Igual de instintiva es la succión, que aparece para que el peque pueda alimentarse. Sin embargo, requiere de fuerza y capacidad muscular. Es por ello por lo que los bebés prematuros en ocasiones no son capaces de mamar del pecho y, centrándonos en el tema que nos ocupa, motivo por el que debemos fortalecer las mandíbulas del bebé des de que sea posible.

Uno de los recursos para conseguirlo es el chupete. Además, se utiliza mucho porque ofrece un efecto tranquilizador a muchos niños. Pero, por supuesto y como seguro que ya sabrás, se convierte en una adicción muy difícil de eliminar, por lo que hay que utilizarlo con astucia y valernos, también, de otros recursos para potenciar la succión.

Balbuceo

Aunque técnicamente no todo lo que el niño produce «hablando» en esta etapa se trata de balbuceo, lo solemos definir, por comodidad, con este concepto.

- Gorjeo. A partir del segundo mes, el niño comienza a sonar la j. Es normal escucharlo decir ajo o aj una y otra vez.

- Vocalizaciones. Tras el tercer mes, el niño suelta sonidos de letras aisladas, pero, obviamente, son sonidos instintivos (esto significa, entre otras cosas, que un niño que, por ejemplo, padezca sordera, también los produce, o bien que todos los niños del mundo, independientemente de la lengua que se utilice para comunicarse con ellos, producirán los mismos sonidos). Van apareciendo guturales como la k y la g y oclusivos como la p o la b.

- Balbuceo reduplicativo. Alrededor del sexto mes el bebé produce cadenas silábicas consonante+vocal, con repeticiones rítmicas y siendo capaz de variar en su entonación.

- Balbuceo no reduplicativo. A partir del noveno mes el niño será capaz de encadenar consonantes y vocales de otra manera (VC, VCV, CVC…). Son protopalabras, carentes de significado para ellos en un principio pero que, poco a poco, irán asociando con ciertos elementos según la respuesta del adulto (esta intención imitativa se denomina ecolalia).

El lenguaje no verbal

La mirada y la gesticulación se relacionan íntimamente con la comunicación y, por ende, con el aprendizaje del lenguaje.

La mirada se produce alrededor del mes de vida, cuando el niño es capaz de delimitar, distinguir y diferenciar las formas. La fijación con la mirada del adulto es muy importante: supone el paso primero para prestar atención e imitar, lo que posibilita el aprendizaje del lenguaje (verbal y no verbal).

La gesticulación resulta el instrumento de comunicación eficaz durante toda esta etapa.

Así, el bebé, a partir de los 6 meses, puede imitar y replicar gestos básicos para hacer demandas (abrir y cerrar los puños para decir «más», señalarse la lengua si tiene sed…). También gesticula como respuesta, por ejemplo, cuando sonríe por satisfacción o patalea en función de su estado de ánimo.

A lo largo de la primera de las etapas del lenguaje, tu hijo aprende a usar el llanto y otros gestos, mantiene un ritmo de sonrisas y sonidos al relacionarse con el adulto, va comprendiendo más y más mensajes, pone en marcha el sistema fonológico y empieza a entender la función simbólica del lenguaje.

Terminar indicando que la comprensión avanza mucho más rápido que la expresión. De hecho, hay un punto en esta etapa, casi al final, en la que el niño parlotea menos pero su capacidad de comprensión se sigue desarrollando.

Dicho de otro modo, y tenlo muy en cuenta, por favor, el niño entiende más de lo que dice, es algo muy común en las primeras etapas del lenguaje.

¡Tras dominar los primeros sonidos y balbuceos, el niño empieza a descubrir que sus palabras tienen poder: pueden nombrar objetos, personas y emociones!

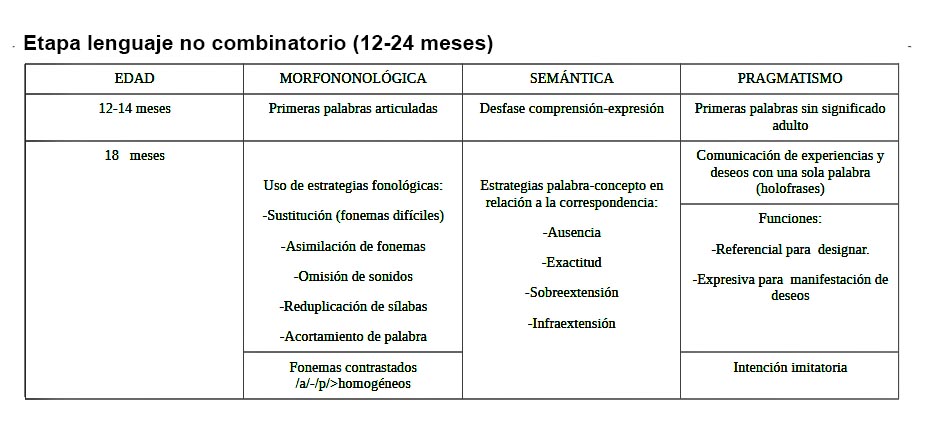

Etapas del lenguaje infantil no combinatorio: las primeras palabras del bebé (12-24 meses)

A partir de los 12 meses el balbuceo se reduce, dando mucho más protagonismo a la ecolalia y, muy poco después, a la emisión de sus primeras palabras.

Estas palabras se caracterizan porque son mucho más limitadas en cuanto a fonemas: la complejidad de la emisión implica que el cerebro del niño reduzca su repertorio y articule con aquellos fonemas más sencillos, más replicados o más útiles.

¡A saber! Ese «mamá», «abu» o «apá» que escuchamos en torno a los 8-10 meses no tiene intencionalidad. Parece que tu hijo te llama expresamente a ti, pero no es así (al menos no emitiendo esos sonidos). Es después de este proceso que acabamos de mencionar que el niño comienza a decir sus primeras palabras con conocimiento, sentido e intención.

La media de edad para las primeras palabras del bebé se sitúa entre los 12 y los 14 meses. Antes es, sencillamente, imposible, no tiene capacidad.

En este punto, el niño empieza a usar algunas palabras -correctas o no- de forma estable y con intención. Es entonces cuando muchos autores sitúan el verdadero inicio del lenguaje.

Dicho de otro modo, que no emite sonidos porque sí, por emitirlos o por divertirse sino que sabe y conoce los conceptos a usar para comunicarse y expresar aspectos particulares.

¿Y cómo son estas palabras? Cuentan con un características peculiares en articulación, significación y uso.

La articulación de las palabras

Las primeras palabras de un niño están mal articuladas en prácticamente todas las lenguas del planeta. Primero se adquieren los fonemas más contrastados -/a/ y /p/, generalmente- y después, los que menos, pasando de los extremos a un medio homogéneo.

Es por ello que el niño puede articular mal sus primeras palabras, pues no necesariamente se pronuncian con los fonemas que se aprenden antes (cada lengua es distinta).

- /a/. Necesita abrir mucho la boca y que vibren bien las cuerdas vocales así como mucha energía acústica en frecuencia estrecha.

- /p/. Por contra, aquí tenemos una pronunciación dada a partir de una cerrazón de la boca que puede ser total, ausencia de vibración y oclusión frecuencial total. La /m/ es muy similar.

Con ello, vemos que es sencillo que las primeras palabras de un bebé sean papá y mamá y, una vez más, que no resulten por intención sino por facilidad para fonetizar esas letras y gracias al fenómeno de redoblamiento silábico.

Del lado contrario, hay consonantes fricativas sordas y vibrantes que se considera normal que haya niños que incluso hasta los 8 años no las puedan pronunciar correctamente /f/, /j/, /z/…

Recursos para crear palabras

Y volviendo al progreso por etapas del lenguaje infantil, después de las primeras palabras se produce el fenómeno de simplificación por imitación. Para conseguirlo, se valen de:

- Sustitución de fonemas. Los más difíciles se cambian por otro sencillos que suenen parecido. Esto ocurre, especialmente, con la doble consonante. /puta/ para /fruta/.

- Asimilación de fonemas. Como lo anterior, cambia un fonema por otro pero lo hace porque cree que es correcto. /men/ para /ven/.

- Omisión sonora. Reduce fonemas que no tienen fuerza o importancia, de manera que la palabra sea entendible aunque no esté completa. /aba/ para /agua/.

- Reduplicación de sílabas. Por comodidad al colocar la lengua o los labios, o bien por no dominar la pronunciación de otros fonemas, el bebé duplica sílabas cuando la palabra suena parecido. /cheche/ para /leche/.

- Acortamiento de palabras. Se prescinde de sílabas enteras (e incluso se introducen otros recursos que hemos visto) de cara a reducir la palabra a su mínima expresión diferenciable del resto. /tete/ para /chupete/.

En la etapa del lenguaje no combinatorio, los niños sólo pueden expresar palabras bisílabas, con estructuras como: VCV, CVCV y, después, CVcV, CVCv o CVcv.

La significación de las palabras

Considerando ese desfase entre comprensión y expresión, es sencillo darse cuenta de que los bebés se valen de:

- La sobreextensión o suprageneralización. Les dan un significado a las palabras muy por encima del que le damos los adultos. Así, parece que identifica el significado de una palabra con una sola propiedad del elemento al que se refiere. Por ejemplo, va a llamar pipí tanto a un pájaro como a una bocina o un silbato, o guau guau a todo animal cuadrúpedo y peludo; no hay una relación unívoca.

- La infraextensión o subgeneralización. Opuesto al anterior, este proceso reduce el marco de significación de las palabras. La categorización que hace deja por el camino elementos pertenecientes. Por ejemplo, para el peque, son animales los perros, los gatos y los peces, que son los que ha visto en las casas; los que hay en la calle, por ejemplo, pájaros, ratones o ranas, no lo son.

- Ausencia de correspondencia. El peque utiliza un término para referirse a algo que en nada se ajusta al del lenguaje adulto.

- Correspondencia exacta. No se suele dar al comienzo del desarrollo léxico por el simple hecho, entre más puntos, de que el niño no conoce todos los conceptos o categorías de palabras. Se trata de denominar al objeto con la palabra exacta. A veces ocurre por casualidad, pero el niño no lo interioriza correctamente. Por ejemplo, cuando le das el biberón con agua y dice /acua/ (o /agua/) pero que, si después se lo das con zumo, sigue diciendo agua.

Con estas estrategias o recursos parece que será imposible enseñar a hablar a un niño. Pero no te preocupes, es cierto que queda bastante, ¡pero lo está haciendo genial!

Estos errores no son fallos, sino parte del proceso natural de exploración del lenguaje.

La intencionalidad de las palabras

Los primeros términos que arrojan los más pequeños tienen dos funciones.

- Función referencial. Designa objetos mediante las palabras. Le sirve para explicarse mejor, para asentar y afianzar sus conocimientos, para expresarse más allá de lo básico.

- Función expresiva. Manifiesta deseos con la palabra. El niño aprende y reproduce palabras relacionadas con su supervivencia de manera muy temprana (e incluso gestos, si se los enseñas), y se vale de ellas para hacerte saber lo que necesita o desea, dejando el llanto en un papel secundario, reservado para los momentos frustrantes y en aquellos en los que lo que ocurre es demasiado complejo para expresarlo con las palabras que maneja.

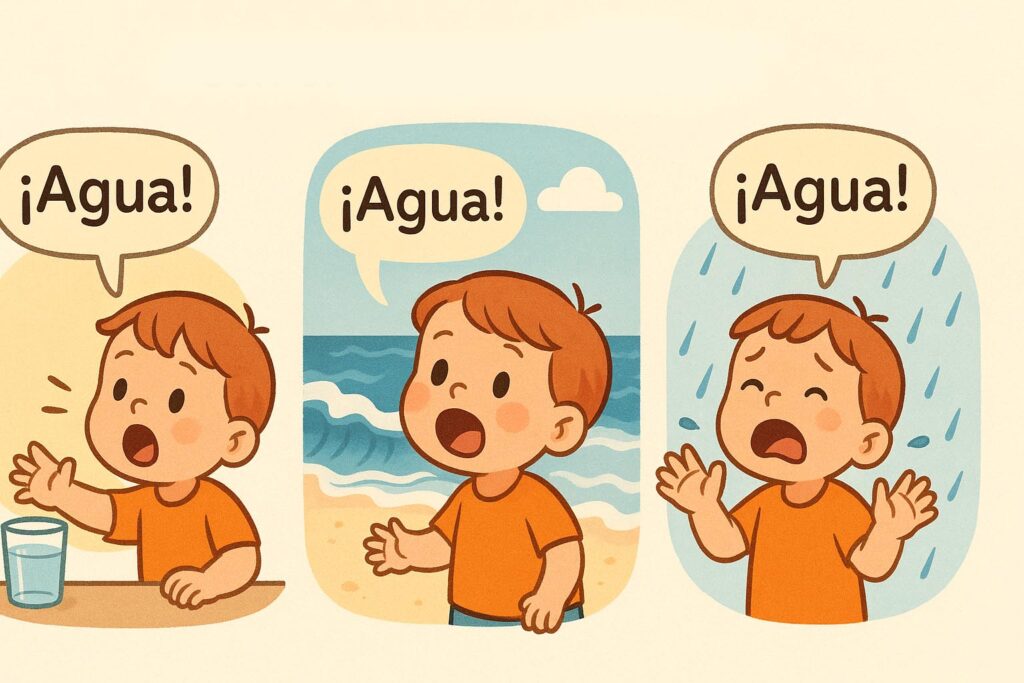

Las holofrases

Sobre la intencionalidad de las palabras, es esencial destacar también el concepto de holofrase (concepto acuñado por G. de Laguna en su obra Speech: Its Function and Development).

Se trata de un recurso mediante el cual, el bebé, con una palabra (o a veces dos) es capaz de expresar cosas más complejas y diferentes entre ellas.

De nuevo, con el ejemplo del agua, tenemos que puede decir agua tanto para indicar que tiene sed como para expresar su sorpresa al ver el mar por primera vez o para decirnos que se ha puesto a llover.

Este momento se da hacia los 18 meses y hay autores que lo consideran una etapa en sí misma, la etapa holofrástica.

Es importante respetar al bebé para que hable. Como sencillos consejos:

- No te pases con la estimulación, ni poca ni mucha, al tratar sus primeras palabras. No son extremos adecuados. Igual que en otros aspectos y a otras edades una buena dosis de estimulación resulta adecuada, el bebé, con un año, puede colapsar fácilmente. Y, del lado contrario, si no tiene nada que imitar, si no sabe cómo expresarse (porque no lo escucha) nunca podrá hacerlo.

- Trabaja para favorecer la imitación, la respuesta (verbal, o no), el silencio y el espacio (que todos necesitamos para asimilar lo que oímos, vemos y, en general, percibimos).

Esta etapa vira desde la emisión intencionada de palabras, yendo de la denominación (a los 12 meses) hasta la adquisición de significado para toda una frase con contexto (a los 24).

Etapa del lenguaje combinatorio

Esta etapa comienza con la adquisición de las primeras estructuras lingüísticas (lenguaje telegráfico) hasta el comienzo del dominio de la sintaxis adulta. En ella, hacemos una triple subcategorización de las etapas del lenguaje infantil, ya en su forma combinatoria: unión de palabras, creación de frases y camino al lenguaje adulto.

FASE I. Unión de palabras

El lenguaje telegráfico es aquel que combina dos palabras en un mismo enunciado (expresando mucho con la menor cantidad de palabras). El peque tendrá capacidad de hacer esta combinación antes, alrededor de los 20 meses, juntando dos palabras. Aun así, no todos lo hacen y que el momento se retrase un poco no es preocupante. Si me preguntas a mí, es aquí cuando empiezan a hablar los bebés.

Así, el poder expresivo aumenta considerablemente. Los mensajes con varias palabras refuerzan el valor informativo y, a su vez, este tipo de enunciados permite precisar relaciones de sentido inexpresables de otra forma más sencilla.

FASE II. Creación de frases

El niño comienza a ganar un montón de recursos que le van a permitir crear frases sencilla muy rápidamente.

Aprendizaje de morfemas y flexiones

Los morfemas y las flexiones son partículas que varían el significado, enriqueciendo las expresiones lingüísticas. El orden, casi constante, en que se aprenden, es:

- Número.

- Género.

- Participio y gerundio.

- Preposiciones básicas.

- Artículos indeterminados.

- Artículos determinados.

- Verbos auxiliares.

- Resto de preposiciones.

Se da el fenómeno de hiperregularización, que es el dotar a verbos irregulares de inflexiones regulares, considerándose totalmente normal incluso al final de las etapas del lenguaje infantil.

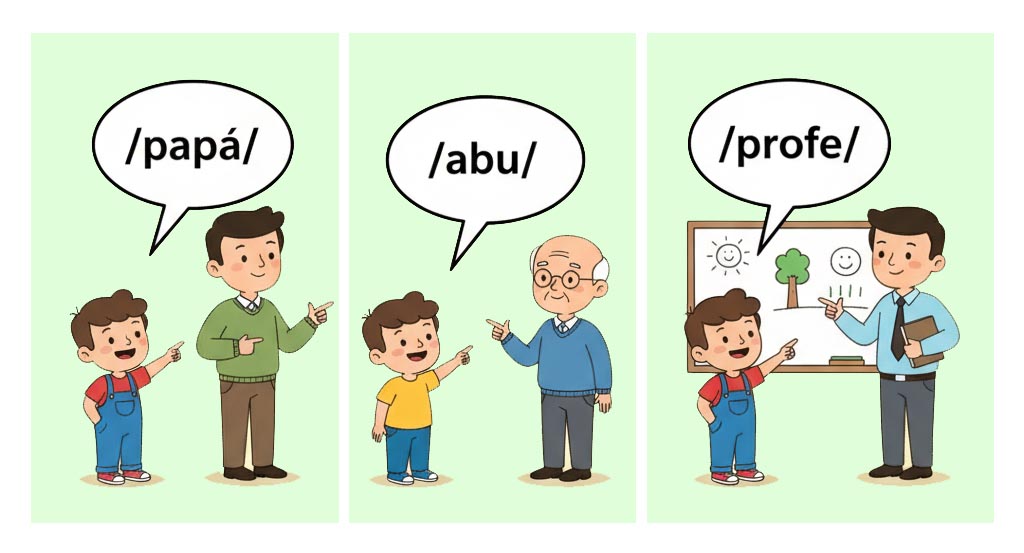

Aumento del léxico

Aprende palabras al descubrir diferencias objetivas y necesitar una nueva forma para referirse a ese concepto que tiene una diferencia respecto al que ya conoce.

Podemos poner por ejemplo el famoso «papá» para designar a cualquier hombre (o a hombres de apariencia similar a papá con los que también tiene trato cercano), que se va transformando en /abu/ cuando ve que son mayores (o tienen gafas o son bajitos o con canas, etc), /ome/ cuando le enseñamos la diferencia de género, /profe/ cuando va a la escuela…

Se da en paralelo al aprendizaje de morfemas y flexiones. El léxico aumenta, casi en su totalidad, en base a sus intereses así como al ambiente sociocultural en el que se encuentra.

Negación

La negación, en sus inicios, es un abstracto que el niño no comprende y suprime. Cuando comienza a entenderla aparece como un término absoluto.

Comienza moviendo la cabeza de lado a lado, después dice no y, poco a poco, matiza con otras locuciones que vaya aprendiendo.

Para ser capaz de expresar negación, el pequeño debe percibir una discrepancia entre la realidad y lo que se le requiere. No es habitual que el niño haga una negación aleatoria sin preguntar o pedirle algo particular. No se va a levantar y te va a decir «No soy un árbol».

Esto hace que sea tan importante practicar con el «no» en nuestras actividades, de manera que lo practique, lo comprenda y lo interiorice. «Vamos a colorear los animales que no tienen rabo», «Dime cuáles de tus amiguitos no usan gafas».

Aprender a decir no también es una forma de construir identidad y pensamiento propio.

Preguntas

- El niño termina las palabras con un tono ascendente y estridente. Es su manera de preguntar. Por ejemplo, señala a un perro y dice michi. Tú corriges diciendo «No, es un gato» y él contesta «GatooOOO». Esta fórmula la trabaja desde el inicio de la etapa o incluso antes.

- A partir de los 2 años y medio o incluso un poco después, aparecen las preguntas con partículas interrogativas básicas «¿Qué?» y «¿Dónde?».

- A los 3 años se suman «¿Cómo?, «¿Cuándo?», el temido «¿Por qué?» (la más compleja) y las demás.

Reglas sintácticas

Las reglas sintácticas del lenguaje se aprenden en paralelo a la forma en que el niño percibe la realidad.

La construcción atributiva es la más sencilla y la primera que aparece en el aprendizaje del lenguaje, acompañando al sujeto de un complemento (primero serán atributos). A un ritmo parecido aparece también la estructura sujeto+verbo, a la que muy pronto se le añade un único complemento.

Más adelante pueden hablar de acontecimientos, pero en su cerebro quedan aislados entre sí. Cuando tienen capacidad para enlazarlos sólo pueden hacerlo por orden y con el uso de la conjunción copulativa y para unir cada uno de ellos.

En cuanto a la percepción, ocurre lo mismo. El niño sabe que le estás describiendo una situación con dos actividades, pero seguramente las hará en el orden en el que las escucha, aunque la construcción sintáctica indique lo contrario.

Como ejemplo: «Después de merendar nos bañamos»/»Antes de bañarnos, merendamos». Estamos diciendo lo mismo, que primero va la merienda y después el baño. Sin embargo, en el segundo caso, el niño casi seguro que interpretará que el baño va antes, simplemente porque lo has dicho primero.

Las actividades con indicaciones y los ejemplos claros de acción reacción son los mejores para trabajar este aspecto. Es importante trabajar también las oraciones pasivas, de cara a que las encuentre naturalmente en el día a día y no supongan un colapso.

Obviamente, esto no será posible al principio pero si trabajamos estos aspectos, pronto podremos utilizar el lenguaje de manera natural sin que suponga un quebradero de cabeza para el pequeño.

Conceptos relativos

En cuanto a la semántica, encontramos un aprendizaje muy claro de conceptos relativos, siendo, el más sencillo y el primero en aprenderse, el de tamaño.

Esto ocurre porque el niño se usa a sí mismo como referencia y si algo es grande o pequeño lo determina bastante bien.

Usa el mismo recurso para entender conceptos relativos más complejos, como las distancias. Sin embargo, su percepción es diferente a la de los adultos: aún no comprende que algo pueda estar lejos para ti, pero cerca para él. Conviene buscar referencias que el peque conozca.

FASE III. Camino al dominio de la sintaxis

Esta coincide con la aparición del juego simbólico, todo un hito en el desarrollo de la inteligencia absoluta de tu hijo.

Este recurso dispara la imaginación (piensa en cosas que no están presentes), lo que hace que la conversación sea infinita. Favorecer el juego simbólico, por tanto, supondrá que también se impulse el desarrollo del lenguaje de los niños.

En este momento se pasa de un lenguaje primitivo a una toma de conciencia hacia su uso maduro, desarrollando la habilidad metalingüística.

- En cuanto a morfología, el niño de entre 3 y 4 años pasa a aprender el uso de coordinadas.

- Después, hacia los 4, las subordinadas sin enlaces (cuando describen una experiencia vivida), las relativas, las causales y las subordinadas causales y consecutivas.

- A los 5 llega la subordinación temporal, pero de manera incipiente (se termina de perfeccionar a los 9 o 10 años).

Uso maduro del lenguaje

¿Cuándo consigue un niño hacer un uso maduro del lenguaje? Antes, han de darse unos aprendizajes:

- Superación del egocentrismo. El niño ampliará sus puntos de vista, alejándose del yo, el aquí y el ahora para referirse a otros acontecimientos y personas no presentes. Es así como podrá expresar, por ejemplo, qué hizo el día anterior, usando los verbos en pasado.

- Distribución del tiempo. Puede hacer una pequeñísima agenda mental, distribuyendo el tiempo en pasado, presente y, más tarde, futuro. Eso le permite situarse en el momento y describir situaciones temporales. Al comenzar a entender el futuro, lo expresará, erróneamente, como presente.

- Distinción de tiempo real e irreal. Al no dominar el subjuntivo, se vale del pretérito imperfecto de indicativo para indicar irrealidad. Es muy visible cuando explican las normas de un juego al que quieren que te punas: yo era ladrón y tú eras policía.

- Diálogos. El peque aprende a tomar parte de lo que ocurre y, siendo consciente del punto de vista de los demás, aprende y respeta las pautas de interacción.

El aprendizaje del lenguaje se consolida, así, a los 6 años. El niño tiene una cantidad de recursos más que holgada para describir todo lo que desea. Lo que queda ya es perfeccionar y aprender vocabulario y elementos complejos que perfeccionan la manera que tenemos de comunicarnos como adultos.

Principales hitos del habla infantil

Los hitos del lenguaje infantil son aquellos logros que los niños suelen alcanzar en un orden y rango de edad similares. Sirven como guía orientativa -no como una regla rígida- para saber si el desarrollo del habla sigue su curso o si conviene consultar a un profesional.

De 0 a 6 meses: el inicio de la comunicación

- Llanto, miradas y sonrisas. Son sus primeras formas de comunicarse. Aprende que su voz genera respuesta.

- Balbuceo inicial. Aparecen sonidos como “gu”, “ba”, “mmm”.

- Atención a la voz humana. Se calma cuando le hablan o cantan.

Ejemplo real: al oír la voz de su madre o padre, gira la cabeza y mueve los brazos con entusiasmo.

De 6 a 12 meses: el balbuceo con intención

- Repite sílabas. “ma-ma”, “pa-pa”, “ta-ta” (aunque aún sin significado).

- Imita entonaciones. Si oye una pregunta, responde con un tono ascendente.

- Reconoce su nombre y palabras familiares. Como “no”, “agua” o “adiós”.

Ejemplo real: Cuando escucha “¿Dónde está mamá?”, mira alrededor y sonríe al encontrarla.

De 12 a 24 meses: las primeras palabras

- Dice sus primeras palabras con sentido. “Mamá”, “pan”, “luz”.

- Señala objetos para pedirlos o nombrarlos.

- Comprende frases simples. “Vamos al baño”, “Dame el juguete”.

- Empieza a unir dos palabras. “Más agua”, “mira coche”.

Ejemplo real: Al ver al perro del vecino, dice “guau coche” para indicar que lo vio subirse.

De 2 a 3 años: frases y pequeñas conversaciones

- Combina 3 o más palabras. “Papá come pan”, “Yo quiero leche”.

- Usa pronombres. “yo”, “tú”, “mío”.

- Empieza a contar lo que le pasa o lo que hizo.

- Aumenta mucho su vocabulario (más de 200 palabras).

Ejemplo real: “Yo parque mamá” (intenta contar que fue al parque contigo).

De 3 a 4 años: el lenguaje se organiza

- Construye oraciones completas y hace preguntas constantes.

- Relata pequeñas historias o juegos imaginarios.

- Mejora la pronunciación, aunque aún puede decir “teta” en lugar de “silla”.

- Entiende turnos de conversación.

Ejemplo real: al jugar con muñecos, crea un diálogo: “Ahora tú duermes y yo te doy el bibi”.

De 4 a 6 años: comunicación fluida

- Pronuncia casi todos los sonidos correctamente.

- Utiliza conectores: “porque”, “entonces”, “aunque”.

- Crea historias con lógica temporal (“ayer”, “mañana”).

- Entiende el doble sentido o las bromas simples.

Ejemplo real: “Ayer fui al cole y mañana vamos al parque con Pablo, ¿verdad?”.

Es importante remarcar que las etapas del habla infantil siguen un mismo orden para todos los pequeños. Habrá quienes digan primero papá y luego mamá, y al revés, pero no van a decirte «tú» antes que «papá».

Señales de alerta en el desarrollo del lenguaje infantil: ¿Cuándo acudir a logopedia infantil?

Preocuparse por el habla del niño es muy normal, especialmente cuando vemos cómo los amiguitos «de la misma edad» parecen ir muchos pasos por delante en el desarrollo comunicativo infantil.

¿Cuándo es posible que el desarrollo del habla en niños no se esté dando al paso que debiese?

- Si el nene, con 6 meses, no se voltea hacia donde escucha sonidos.

- Un niño de 8 meses que no balbucea en su versión más simple.

- El niño, con un año, no se comunica por gestos ni reacciona a su nombre (que debe conocer perfectamente ya).

- Igualmente, el bebé de 12 meses no intenta imitar debe acudir a consulta.

- Un bebé que con 12 meses no usa consonantes.

- A los 18 meses el bebé usa los gestos como vía principal de comunicación, incluso para términos que sabe mencionar.

- Con esta edad no tiene tres palabras en su repertorio.

- Un peque de 2 años que prácticamente no habla, aunque sepa muchas palabras.

- El mismo si no forma holofrases.

- Si a los 24 meses no intenta relacionarse, verbal o no verbalmente, con otros niños.

- Un pequeño de 36 meses que no construye frases de 3 palabras.

- El mismo si sus oraciones son muy cortas y simples y suele tener errores.

- A los 4 años al niño no le entienden otras personas que no estén acostumbradas a escucharlo.

- A los 5 años, el niño no es capaz de contar vivencias propias.

En general:

- Problemas de fluidez, siempre acordes a las capacidades que estamos viendo etapa a etapa, claro. Si se dan bloqueos, arrastre de las palabras, repeticiones que no proceden… En general, si se dan fenómenos diferentes a los que hemos visto.

- Mala comprensión. El niño que no entiende órdenes claras y sencillas.

- Mala deglución, frenillo lingual corto y otros problemas físicos que repercutan en la manera de expresarse.

- Cuando se le entiende poco al hablar, sin saber exactamente qué signo presenta.

El desarrollo comunicativo infantil es muy complejo y acudir a logopedia infantil, aunque puede venir bien a cualquier peque, no es algo que debamos tomarnos a la ligera. En muchas ocasiones, una correcta estimulación temprana del lenguaje será más que suficiente para que tu hijo se comunique como corresponde a su momento evolutivo.

¿Cómo estimular el lenguaje en bebés en casa?

La estimulación del lenguaje (y su correcto desarrollo) debe ir de la mano con el desarrollo cognitivo,ya que ambos procesos avanzan de forma paralela. No se trata solo de enseñar palabras, sino de acompañar al niño en la comprensión del mundo y en la expresión de sus emociones.

Lo esencial es ofrecer experiencias comunicativas cotidianas, con lenguaje claro, pausado y cargado de intención afectiva. Háblale mientras realizas rutinas diarias, pon nombre a los objetos y emociones, y deja siempre espacio para su respuesta, aunque todavía no pronuncie palabras. La repetición, el contacto visual y la entonación suave son claves para fortalecer su desarrollo del habla y favorecer la conexión emocional.

Evita la sobreestimulación: la clave está en la constancia y en la interacción natural. Cada gesto, balbuceo o mirada es una oportunidad para construir lenguaje. Con una adecuada estimulación temprana, se favorece no solo la comunicación verbal, sino también el lenguaje y desarrollo cognitivo, previniendo posibles signos de retraso del lenguaje infantil.

Si quieres saber cómo enseñar a hablar a un niño con ideas prácticas, juegos y ejemplos paso a paso, te invito a hacer la siguiente lectura.

Preguntas frecuentes sobre las etapas del lenguaje infantil

Conclusión: las etapas del lenguaje infantil como reflejo del desarrollo cognitivo

Las etapas del lenguaje infantil son más que simples fases de aprendizaje; conforman el mapa que nos guía en el desarrollo cognitivo y social de nuestros hijos. Cada gorjeo, palabra y frase es una victoria en su camino hacia la comprensión del mundo.

En este recorrido, el niño pasa de comunicarse con gestos y llantos a usar un lenguaje cada vez más complejo. Aprende a manejar conceptos de tiempo y realidad, y poco a poco supera el egocentrismo.

En resumen, el lenguaje no solo se aprende, se construye con cada gesto, palabra y emoción compartida.