Índice del artículo

Los trastornos del lenguaje en niños resultan alteraciones que afectan la capacidad de comprender, expresar o articular palabras de forma adecuada. Pero, ¿en la práctica son todos iguales? ¿cuáles son los trastornos del lenguaje en niños y de qué manera se presentan en las diferentes etapas del desarrollo?

Estos problemas pueden manifestarse como un retraso en la adquisición del vocabulario, dificultades en la pronunciación, fluidez del habla o en la comprensión de mensajes complejos; Cada caso es único, aunque se piense lo contrario.

Es importante identificar rápidamente las particularidades del niño. Así se puede realizar una evaluación logopédica y diseñar un tratamiento específico eficaz. La identificación temprana de los trastornos del lenguaje en niños resulta fundamental. Actuar pronto puede favorecer no solo el desarrollo comunicativo del niño, sino también su autoestima, su integración social y su rendimiento escolar.

En este artículo exploraremos los distintos tipos de trastornos del lenguaje infantil, los signos más frecuentes que los delatan y cómo proceder, de manera general, tanto en el entorno familiar como en el contexto educativo y clínico especializado.

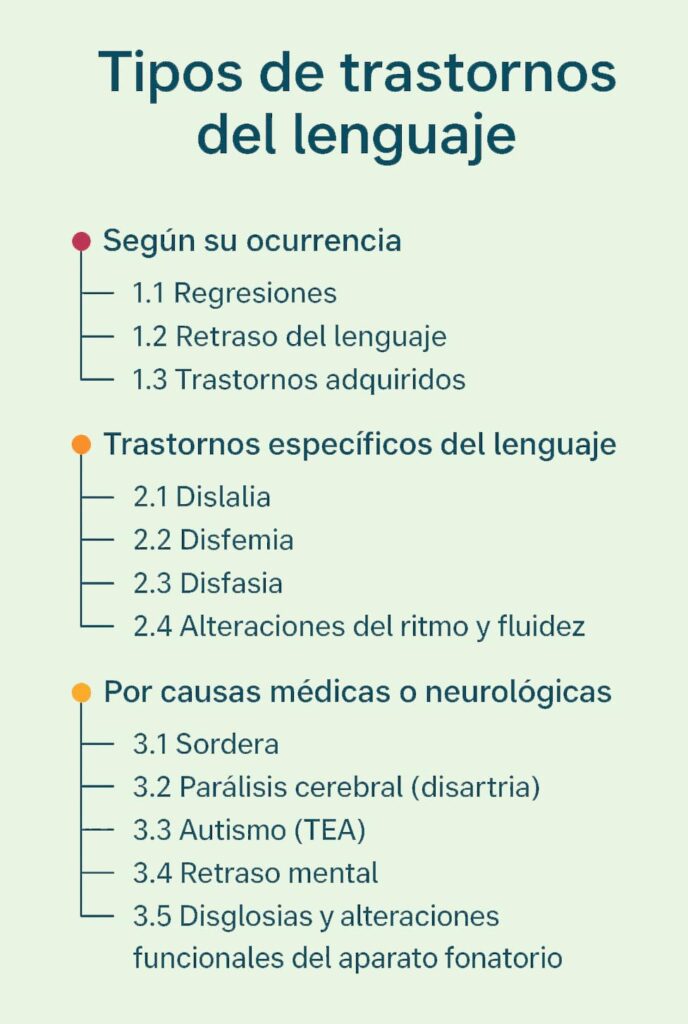

Tipos de trastornos del lenguaje que existen

Para ubicarnos mejor y ser más precisos, vamos, primero, a categorizar los trastornos del lenguaje que podrían aparecer a lo largo de la infancia. Encontramos las regresiones, el retraso y dificultades del lenguaje adquiridas.

Trastornos del lenguaje: Regresiones

La regresión es una situación de reaparición de una conducta del lenguaje perteneciente a un estadio anterior respecto al que se encuentra el pequeño. Esto implica que deben existir conductas más evolucionadas que desaparecen, volviendo a dar paso a anteriores, más sencillas.

¡Ojo! No significa que el niño no avance, que se haya estancado ni que haya un retraso del lenguaje. Es ir más allá y que vuelva a un punto anterior del desarrollo.

En ocasiones, este fenómeno es transitorio, producido por inseguridades psicoafectivas.

- Cambios familiares (muerte de un familiar, llegada de un bebé).

- Enfermedades graves o accidentes.

- Mudanzas o cambios significativos en el entorno.

Es esencial valorar la importancia de la regresión, identificando si es transitoria o no, y bajo qué circunstancias se produce y se va a desarrollar. De este modo, se define el abordaje: estilo (clínico, con apoyo educativo en el lenguaje, mediante intervención temprana…), profundidad, disciplinas que se manejan…

Retraso del lenguaje

No aparecen determinados aspectos del lenguaje en el momento evolutivo del niño que corresponde (horquillándonos con edades).

- Puede ocurrir que este fenómeno se dé desde el nacimiento. Esto es, que todas las etapas del lenguaje del niño hayan ido apareciendo más tarde de lo común y con algunas dificultades.

En este caso, convendría valorar el grado de retraso y si el desarrollo del lenguaje infantil va acompañado, o no, de un retraso en otros aspectos del desarrollo. Tras revisar el historial médico, social y psicológico, si el retraso no es grave y afecta a todas las áreas por igual, no se necesita un tratamiento intensivo. Simplemente, el niño avanza más despacio. Por supuesto, esto solo lo puede considerar y valorar un experto.

- También existe la posibilidad de que el retraso en el habla venga dado a partir de un momento determinado, habiendo alcanzado correctamente todos los hitos anteriores.

El retraso en el lenguaje forma parte del espectro de los trastornos del lenguaje y es difícil de diagnosticar con precisión, ya que puede confundirse con simples variaciones evolutivas o con trastornos del desarrollo del lenguaje más complejos.

En nuestra sociedad, nos preocupamos mucho por los hitos del desarrollo. Nos genera ansiedad no saber si el niño progresa correctamente o no. Tenemos mucha prisa por que los niños hablen y le damos demasiada importancia.

Trastornos del lenguaje adquiridos

En este caso, hablamos de una aparición más o menos repentina de conductas verbales anormales que no se asimilan ni con una regresión ni con un retraso.

Los trastornos adquiridos en el lenguaje funcionan como un indicativo de una situación patológicas subyacente.

La parte positiva es que el tratamiento del cuadro principal suele culminar en una recuperación correcta del habla si optamos por una intervención temprana del lenguaje. La negativa, es posible que pase mucho tiempo sin que sepamos qué le ocurre a nuestro hijo.

Trastornos del lenguaje SEGÚN ORIGEN

Una vez diferenciadas las formas generales de aparición, podemos profundizar en los trastornos específicos del lenguaje que afectan la expresión y comprensión verbal.

Como resumen, tenemos:

| Categoría | Subtipos |

|---|---|

| Trastornos específicos del lenguaje (TEL) | Dislalia Disfemia Disfasia Alteraciones del ritmo y fluidez |

| Por causas médicas o neurológicas | Sordera Parálisis cerebral (disartria) Autismo (TEA) Retraso mental Disglosias y alteraciones funcionales del aparato fonatorio |

Trastornos específicos del lenguaje (TEL)

Estos son los trastornos específicos del lenguaje (TEL), que afectan directamente a la elaboración y estructuración del lenguaje. En este grupo se incluyen trastornos del habla y del lenguaje como la dislalia, la disfemia, la disfasia y las alteraciones del ritmo o la fluidez verbal.

Dislalia

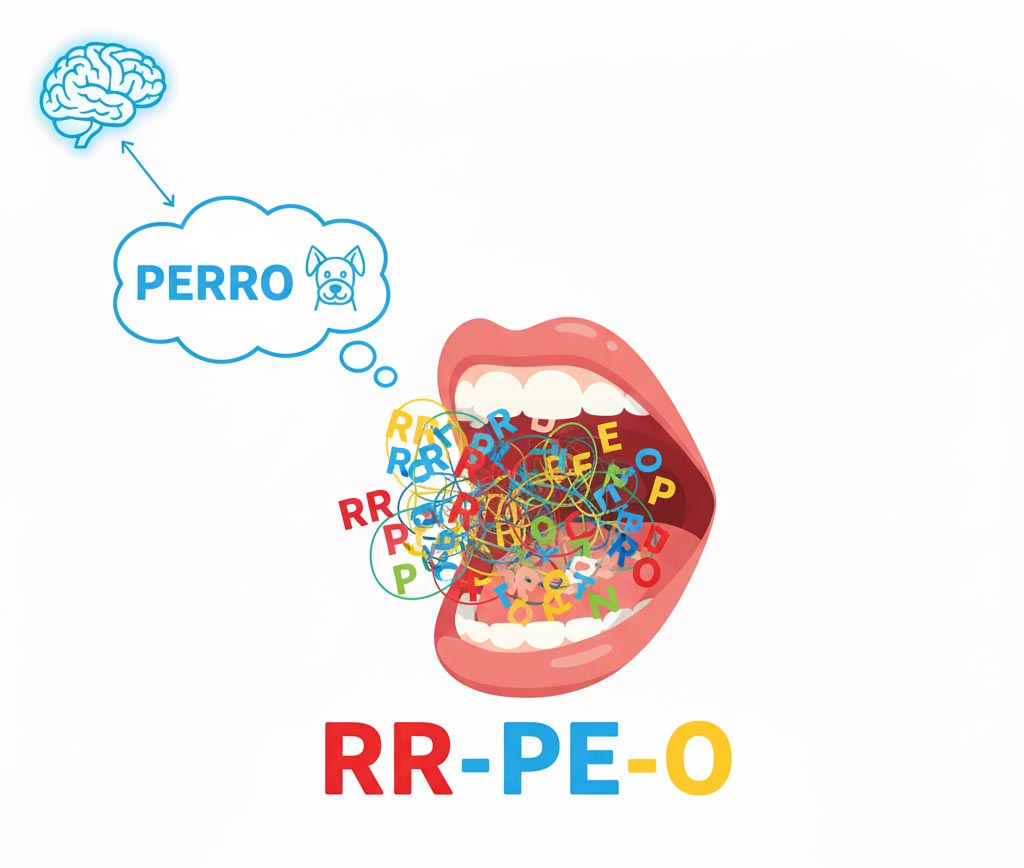

La dislalia es un trastorno de articulación de los fonemas. Ante la dificultad o imposibilidad para articular una consonante, el niño suple el déficit mediante:

- Sustitución. Ponemos un fonema que sí sabemos articular en el lugar del que no. Es la forma más frecuente de dislalia y, al mismo tiempo, la más difícil de corregir. Jugar -> /fugar/.

- Omisión. El pequeño retira por completo el fonema que no puede articular. Blusa -> /busa/.

- Distorsión. Se da una emisión sonora incorrecta sin llegar a sustituir. Rosa -> /d:rosa/.

- Inserción. Se añade, al sonido difícil de pronunciar, un fonema extra que no corresponde. Ratón -> /arratón/.

En español, las consonantes más afectadas por el trastorno del lenguaje de dislalia son /b/, /d/, /g/, /k/, /r/, /rr/, /l/, /ll/, /s/, /z/ y /j/. A menudo, la /r/ o la /rr/ no se pronuncian y la /s/ se suele cambiar por /z/.

Las articulaciones incorrectas son normales (y no requieren de atención) durante toda la etapa en la que los niños no son capaces de repetir por imitación, así como cuando están comenzando a hacerlo. Este proceso se conoce como dislalia evolutiva, y desaparece en torno a los 5 años.

Exploración y reeducación

La esencia para comenzar a actuar es saber por qué el niño pronuncia mal u omite; solo de este modo podremos encaminar las actuaciones más acertadas para la reeducación del lenguaje. ¿Qué podemos hacer como padres o adultos no especializados?

- Considerar si el error ocurre cuando habla solamente o también cuando repite (aquí es cuando resulta más importante).

- Diferenciar qué fonemas son los afectados, si hay más de uno.

- Si el fenómeno es diferente en función del lugar que ocupa el fonema en una palabra.

- Considerar en qué grado ocurre la dislalia y en relación al momento evolutivo. Recordemos que es un proceso común durante el aprendizaje en edades tempranas. ¿Ocurre con demasiados fonemas?¿En todas las posiciones?¿A qué edad? ¿Con el tiempo va reduciendo el número de fonemas que pronuncia mal?

- Tener muy claro, a los 5 años, qué hacer. Es la edad perfecta para actuar puesto que antes podría ser un problema evolutivo fácilmente solventable pero después resultaría difícil debido a que la dislalia se viciaría y, además, los procesos de aprendizaje de lectura y escritura se verían afectados negativamente, traspasándose a estas áreas los errores.

Disfemia

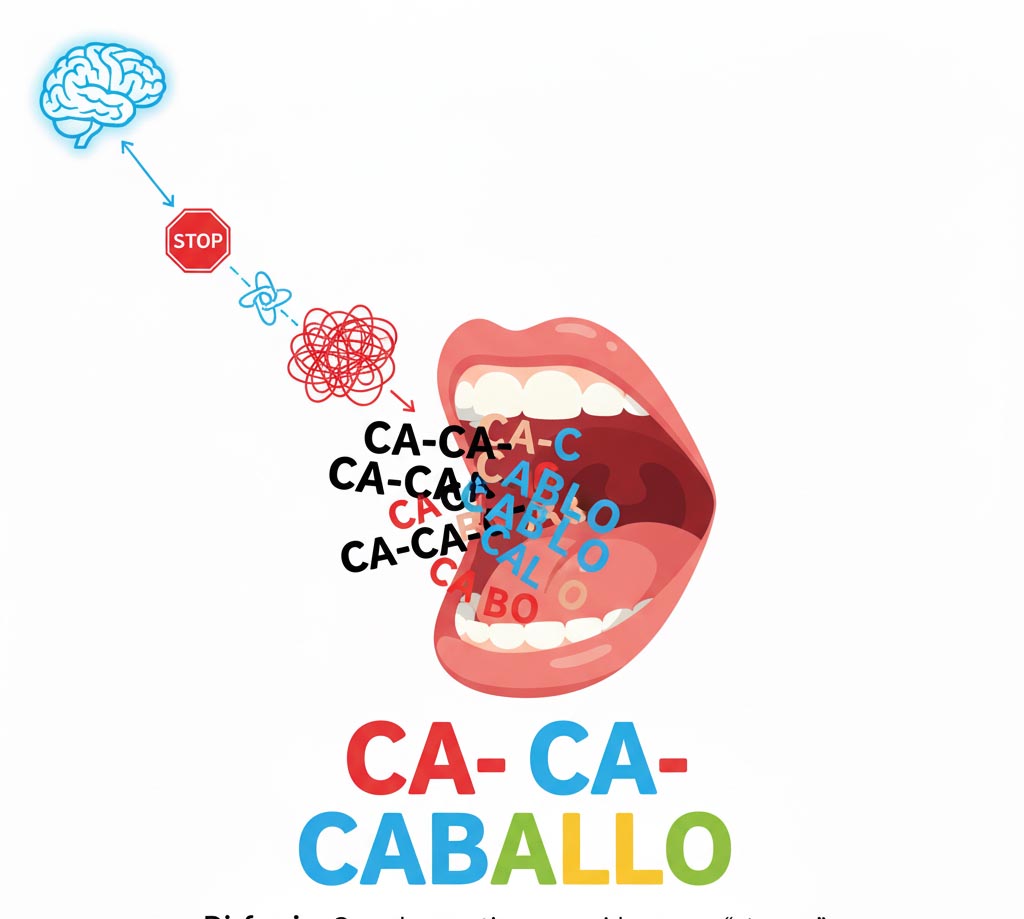

Una disfemia es lo que todos conocemos como tartamudez. Se trata de un trastorno en la fluidez del habla que se caracteriza por una expresión verbal interrumpida, siendo protagonista un ritmo brusco.

El peque sabe cómo se pronuncian las palabras pero su aparato no posibilita que lo haga correctamente; el pequeño se traba y/o replica sílabas.

Encontramos:

- Disfluencia verbal normal.

- Disfluencia con riesgo de trastorno disfémico.

- Disfemia o tartamudez evidente.

Aunque normalmente se inicia en la primera infancia, es habitual que los adultos responsables no se den cuenta hasta más o menos los 6 años porque antes la fluidez verbal en niños es variable y, desde luego, cuestionable; Los niños pueden mantener esa disfluencia verbal en el aprendizaje de la lengua sin que necesariamente signifique que padezcan de este trastorno expresivo del lenguaje.

Por este motivo, espacios como la escuela infantil, que permite la observación de datos durante períodos prolongados de tiempo (de manera objetiva) resultas los más adecuados.

Disfasia

La disfasia consiste en un trastorno del desarrollo del lenguaje (TDL), caracterizado por dificultades generalizadas en la adquisición y el uso inadecuado de los mecanismos del habla y del lenguaje.

El abanico es tal que pueden existir disfasias fácilmente tratables que desaparezcan con una simple reeducación y también aquellas tan profundas (hasta el grado de la afasia congénita) que no aceptan mejora más allá de cierto nivel.

Síntomas y diagnóstico

Lo más característico de la disfasia es el inicio tardío de las primeras palabras (aunque este punto tampoco puede servir para descartarla, pues no es algo que se cumpla en el 100% de los casos).

En general, existen cuatro circunstancias que prácticamente aseguran la existencia de una disfasia (si el pequeño no sufre otros cuadros clínicos, claro)

- Las primeras palabras aparecen después de los tres años.

- Las primeras combinaciones de palabras se dan a partir de los 4 años.

- El lenguaje esquemático persiste a los seis años.

Otros signos de sospecha de existencia de este trastorno del lenguaje, por orden cronológico, son:

| Momento | Signo de disfasia |

| Balbuceo | En la ecolalia se produce una disminución de la producción vocal |

| 12-18 meses | Emisión de algunas sílabas, sin enriquecimiento Dificultades claras en el sistema fonador No arranca a hablar Superproducción gestual y mímica exagerada. |

| 24 meses | Vocabulario reducido Lenguaje telegráfico y agramatical Invención de palabras de fonética sencilla y corta con estructuras silábicas repetitivas |

| 5 años | Expresión con rasgos de lenguaje infantil (simplificaciones, omisiones, sustituciones…) |

| 6 años | Progreso evidente hacia la normalización pero con permanencia de algunos rasgos Vocabulario pobre, con tendencia a usar siempre las mismas palabras Errores continuados ante palabras nuevas Alteración del orden sintáctico Erróneos fenómenos de concordancias (u omisión de estos) Manifestación en escritura y lectura Habitualmente aparece dislexia. Atraso escolar venido por perturbación en seriación, clasificación e integración |

Intervención y reeducación de la disfasia

El objetivo de un tratamiento para disfasia es el acercamiento al lenguaje de manera que posibilite que el niño se adapte y viva en un mundo de iguales.

Consideramos momentos, metas a corto y medio plazo, un plan específico para el niño y todo lo clásico. Si bien, para el abordaje de la disfasia es muy pero que muy acertado iniciar cuanto antes el aprendizaje de la lectura y de la escritura. Ambas son actividades colaboradoras de la organización de sílabas y de palabras. De hecho, se trata del único caso en el que se recomienda este inicio precoz.

Alteraciones del ritmo y la fluidez del habla

Dentro de los trastornos específicos del lenguaje, se incluyen también las alteraciones del ritmo, la velocidad y la coordinación fonorrespiratoria.

Estas dificultades no se deben a lesiones anatómicas ni a deficiencias cognitivas, sino a un desequilibrio funcional en la organización del habla. El niño comprende y formula adecuadamente el lenguaje, pero presenta problemas para regular la velocidad, la cadencia o la sincronización entre respiración y articulación.

Entre las manifestaciones más comunes se encuentran:

- Taquilalia. Caracterizada por un habla excesivamente rápida, precipitada y poco inteligible.

- Bradilalia. El ritmo es anormalmente lento, con pausas prolongadas o monótonas.

- Falta de coordinación fonorrespiratoria. Se traduce en omisiones de fonemas o sílabas y en dificultades para mantener una emisión continua y clara.

Abordaje y orientación educativa

El tratamiento logopédico se centra en reeducar el ritmo respiratorio y la coordinación entre inspiración y emisión de voz, junto con ejercicios de ritmo, articulación y prosodia. La conciencia del habla -por ejemplo, hacer que el niño perciba su velocidad o respiración mediante juegos o lectura guiada- es un componente fundamental del trabajo terapéutico.

En el entorno familiar y escolar, se recomienda evitar las correcciones bruscas (“habla más despacio”, “no corras tanto al hablar”) y sustituirlas por modelos positivos, lectura conjunta y actividades que integren ritmo y lenguaje (canciones, poesía, dramatización). Estas estrategias ayudan a que el niño desarrolle un control más natural y funcional del habla sin ansiedad ni frustración.

Cuando la alteración se mantiene en el tiempo o interfiere significativamente en la comunicación, es importante la valoración logopédica especializada, que permitirá distinguir entre una disritmia funcional del habla y otros trastornos.

Trastornos de la comunicación y el lenguaje consecuencia de cuadros médicos

En este apartado abordamos los trastornos de la comunicación y el lenguaje que surgen como consecuencia de cuadros médicos. Son la sordera, el autismo, la parálisis cerebral, el retraso intelectual y las alteraciones del aparato fonatorio.

Su atención temprana, en todos los casos, mediante logopedia infantil y programas de estimulación lingüística resulta fundamental para favorecer el desarrollo de habilidades comunicativas en la infancia y mejorar la comprensión y expresión del lenguaje, esencial para mejorar la calidad de vida y las posibilidades de comunicación en términos generales.

Además, es clave implementar adaptaciones educativas TDL, ofrecer apoyo familiar en TDL y llevar la intervención logopédica personalizada a casa, incluyendo estrategias que potencien el aprendizaje de la lectura y escritura y permitan superar dificultades de articulación infantil, que serán las que diseñen los métodos de comunicación a lo largo de toda la infancia, pero también en la adultez, interfiriendo en la correcta comunicación de la persona (en lo social, en el trabajo…).

Problemas del lenguaje por sordera

Por supuesto, la sordera es uno de los cuadros más evidentes a la hora de tener problemas para hablar; es, casi seguro, el primero que se te viene a la mente si te preguntan.

La pérdida de la facultar de oír imposibilita que podamos aprender por repetición fonológica, es decir, a partir de la escucha. La adquisición del lenguaje oral se verá condicionada y la consolidación se limitará en consecuencia.

Por supuesto, esta condición no siempre conlleva la ausencia total del lenguaje; de hecho, es bastante improbable.

Ello dependerá del momento en que se haya perdido la capacidad de oír y de cuánto oigamos. Tenemos desde personas que jamás sabrán cómo suenan las palabras porque nacen completamente sordas hasta aquellas a las que prácticamente no se le aprecia un problema en el lenguaje por sordera, por ejemplo, porque quedan sordas a partir de un accidente ya de adultos, cuando el lenguaje estaba perfectamente consolidado.

- Sordera congénita (de nacimiento).

Implica, eso, que la persona no sepa cómo suenan las palabras y, ni qué decirlo, que el aprendizaje del lenguaje hablado sea increíblemente difícil y con resultados modestos que, sí o sí, precisarán de apoyo (lenguaje de signos, pictogramas, redacción).

- Sordera adquirida

En el caso de sordera adquirida tenemos:

- Perdida de la audición antes de los tres años. Prácticamente seguro que desaparezcan las adquisiciones relacionadas con el lenguaje. Este, en el grado que estuviese, se deteriorará gravemente (regresión).

- Pérdida de audición entre los tres y los seis años. Una reeducación pronta y profesional conseguirá evitar buena parte de la desintegración del lenguaje.

- Pérdida de audición a partir de los siete años. El conocimiento del lenguaje ya adquirido y la escritura servirán de mucho, logrando evitar por completo la desintegración del lenguaje.

Tanto el nivel intelectual del peque como la educación son también factores que condicionarán esa desintegración.

En cualquier caso, el empobrecimiento del lenguaje se da por hecho ante cualquier tipo de sordera, incluso en aquella con mejor pronóstico (perdemos un recurso inestimable como es el modelo sonoro para practicar).

El lenguaje gestual va a marcar un período evolutivo en el lenguaje de cualquier niño. Pero, en el caso de aquellos que no oyen o no lo hacen todo lo bien que necesitan, esta importancia se acentúa. El niño sordo se valdrá de la mímica y la gesticulación para llegar donde no puede hacerlo con la palabra. Poco a poco, estas ganan protagonismo se transformarán, adquiriendo vigor y expresividad, hasta aprender lenguaje de signos.

La educación precoz

La rehabilitación auditiva infantil, si bien no es total, sí se suele dar en alguna medida, tal y como también ocurre, y de manera mucho más evidente, con la comunicación a nivel general. Como resultado, una persona sorda puede superar los problemas comunicativos.

La educación precoz es una herramienta especialmente ideal, pues se basa en el aprendizaje durante la etapa más idónea que tiene el ser humano para construir el lenguaje: desde los pocos meses hasta los tres o cuatro años. Este período es espectacular en la adquisición de todo tipo de conocimiento.

El abordaje se dividirá en:

- Educación auditiva. Desde el primer momento, se estimularán los restos auditivos mediante rehabilitación. De no hacerlo, se atrofiarán y la adquisición del lenguaje hablado será prácticamente imposible en cualquier grado. Con un experto, el niño percibe diferentes fenómenos acústicos y aprende a discriminarlos e identificarlos.

- Educación de las demás vías perceptivas. Una organización diferente del resto de capacidades perceptibles hace que la persona sorda termine capacitándose mejor, y esto también se entrena.

La colaboración en la percepción de la información con otros mecanismos distintos del auditivo se facilita que la deficiencia no acarree desorganizaciones ni desajustes personales, armonizando todo el sistema perceptivo, que es mucho más homogéneo en este caso.

Alteraciones del lenguaje por parálisis cerebral

Si un cerebro sano sufre una lesión, ya sea durante el desarrollo fetal o bien ya en la infancia, sí o sí, se creará un cuadro de retraso o estancamiento y degeneración patológica del desarrollo. Este puede darse en cualquier aspecto (seguramente, en todos, de hecho).

Los niños con parálisis cerebral enfrentan grandes dificultades para aprender y experimentar. Sus problemas motrices limitan sus actividades diarias. Esto puede afectar su independencia y provocar problemas de conducta y adaptación.

Yendo hasta el lenguaje, damos con la disartria. Este es el nombre que recibe el trastorno de la expresión verbal causado por una alteración en el control muscular de los mecanismos del habla, que obedece a un desorden de movimientos de origen cerebral (cambio en el sistema de información, con un mensaje distorsionado ANTES de llegar a los tejidos que trabajan en la articulación). Esta comprende respiración, fonación, resonancia, articulación y/o prosodia.

Encontramos:

- Problemas de voz debido a los trastornos respiratorios y fonatorios.

- Trastornos de ritmo y de acentuación.

- Alteraciones en la articulación.

Abordaje disartria

Cuando acudas a un profesional, casi con total seguridad te va a proponer un tratamiento basado en el concepto Bobath, de dos niveles. Son:

- Primer nivel. Consiste en lograr el movimiento de las partes asociadas a la fonación (hombros, cuello y cabeza).

- Segundo nivel. Valoración y dominio de las actividades vegetativas (risa, llanto, tos, succión, deglución, masticación, mordedura, capacidad respiratoria, vocalización y, finalmente, capacidad de hablar).

Lenguaje trastornado por autismo

El cuadro autista es realmente complejo, destacando la no especificidad de sus síntomas. Lo esencial es la ausencia de respuesta emocional hacia otras personas, algo que explica los demás síntomas, entre los que destacamos:

- Falta de afecto.

- Deseo obsesivo de que todo se mantenga igual.

- Atracción por ciertos objetos susceptibles de ser manipulados con movimientos motores finos.

- Mutismo.

Es importante subrayar que hay personas autistas verbales, es decir, que conocen, articulan y utilizan el lenguaje. Sin embargo, son muchos los casos de autistas parcialmente verbales o, directamente, autistas no verbales.

Es bastante difícil conseguir que un niño autista aprenda habilidades lingüísticas que lo capaciten para usar el lenguaje, motivo por el cual es necesario trabajar para que tenga una cierta cognición.

Como habitualmente tienen una escolarización integrada en educación infantil y no suelen acudir a centros especializados hasta que ocasionan disrupciones graves en clase, es la escuela infantil el lugar en el que generalmente se genera la sospecha de autismo (algo que se suele pasar por alto en las estereotipadas revisiones pediátricas) y, a su vez, donde se comienza a trabajar en la estimulación temprana.

Retraso mental y lenguaje

Un nivel general de funcionamiento intelectual inferior con un comportamiento adaptativo que presenta déficits siempre van a suponer un retraso psicomotor y una pobreza mímica y gestual que nos demuestra esa ideación pobre. Ello va en relación al grado de deficiencia.

El lenguaje también se da de manera trastornada, pudiéndose presentar cualquier tipo y en cualquier grado.

No todas las personas que tienen retraso mental presentan problemas de lenguaje expresivo. Pero sí cuentan con handicap en lenguaje simbólico o cognitivo, en el conocimiento de ideas. Así, su lenguaje poseerá un contenido y una organización deficientes, subyacentes a un pensamiento pobre.

En cuanto a las manifestaciones evolutivas del lenguaje en personas discapacitadas por retraso mental:

- Aparición de las primeras palabras. Aquellas con sentido aparecen después de los dos años. Tiene tanta dificultad que no se siente motivado para hablar. ¿La solución? Necesitaremos de una estimulación atractiva y motivadora.

- Adquisición gramatical. Si observamos el lenguaje telegráfico, veremos que este no se diferencia entre niños con o sin retraso.

La diferencia se da porque este se extiende en el tiempo en el caso de quien sufre retraso mental, tardando muchísimo en lograr diseñar frases sencillas. Además, el número de palabras que utiliza es escaso, aunque suficiente para hacerse entender con este recurso que todos los niños utilizan.

Cualquier adquisición gramatical está supeditado al nivel operacional. La estimulación permitirá adquirir cierta agilidad gramatical en edades más avanzadas.

- Adquisición de léxico y semántica. Nos encontramos con que, aunque pase la edad, el vocabulario sigue siendo muy reducido, siempre. Y es que hay que considerar el número de palabras que tiene sentido para el niño y, a su vez, los significados limitados que el les atribuye (poco le interesará conocer vocablos que seguramente no necesite utilizar nunca y que supongan un esfuerzo inmenso que retire capacidad de aprendizaje que puede ir destinada a algo más útil).

Destaca la dificultad que tiene la persona para entender el sentido de las preguntas. Así, es habitual que si le preguntas sobre algo, responda con la cualidad, uso o aptitud más destacable de aquello sobre lo que se le pregunta.

Por ejemplo, si le preguntas dónde están las llaves, lo más probable es que te responda que son para abrir la puerta. Esto ocurre porque, para el niño, lo más destacable de una llave es que tiene capacidad para abrir.

Otro ejemplo. «¿Querrás postre?»; «¡Plátano!». El niño procesa «postre», lo demás lo obvia. ¿Y cómo responde eficazmente a «postre»? Pues indicándote de la manera más sencilla y clara lo que quiere.

Esta situación se salva en casa, pues los propios papis se van acostumbrando y dejan de hacer preguntas «complejas». Es decir, tú no le vas a preguntar a tu hijo con retraso mental si quiere postre si sabes que le cuesta; simplemente le preguntarás qué quiere, obviando si tiene ganas o no. Peor, claro, eso solo ocurre en casa. En cuanto salís fuera, el trastorno es evidente.

- Capacidad expresiva. La elaboración de casi cualquier mensaje se acompañará de gestos. Se mantiene un habla infantil o jerga inteligible para quienes no se relacionan habitualmente con el pequeño. También es habitual descubrir problemas de articulación y ritmo debido a que:

- Se da una deficiente percepción de los rasgos distintivos de la lengua hablada.

- Problemas respiratorios.

- Malformaciones dentarias y de masticación.

- Problemas práxicos de movimiento de la lengua, los labios y el velo del paladar.

- Comprensión del lenguaje. La comprensión de los mensajes se basa en:

- Apoyo en la melodía emocional que tiene la oración.

- Se da una mejor captación usando una imagen visual.

- Se valen, mucho, de la adivinación por contexto. Esto es un poco lo que acabamos de ver sobre las preguntas.

- Su cerebro tiene recepción selectiva (en función de su capacidad, interés y necesidad).

Metodología del tratamiento del lenguaje en personas con discapacidad mental

La educación sistemática de niños con discapacidad intelectual debe obedecer siempre a dos objetivos. Son:

- Mantener los propósitos y objetivos de la educación para evitar fracasos.

- Secuenciar las actividades sin saltar etapas evolutivas, aunque la mejora nos anime a ello.

Para poder abordar el lenguaje en personas con retraso, es esencial que el pequeño sea capaz de:

Atender

Será imposible imitar o seguir consignas si el niño no consigue atender.

A esto hay que añadir que existen diferentes tipos de atención, que irán siendo necesarias (aunque es algo en lo que se puede ir trabajando si se dan buenos avances).

La más elemental, primera y principal es el contacto visual, para lo que necesitamos que el peque fije la mirada. Es algo que el profesional tendrá que conseguir a como dé lugar, aunque haya que sujetarle la cabeza. Lo digo porque muchas veces los papás se sorprenden e incluso salen horrorizados (la reacción del niño, como imaginarás, no es positiva), pero se debe hacer o cualquier intento de mejora fracasará.

Poco a poco, y siempre que las sesiones resulten adecuadas e interesantes, el niño irá consiguiéndolo por sí mismo, eliminando las ayudas. Cuando esto ocurra, haremos lo propio con estímulos diferentes al experto.

Imitar

El lenguaje precisa de imitación, es la manera en la que los seres humanos conseguimos aprender. Emulamos lo que vemos y oímos, lo repetimos para practicar y lo interiorizamos. Sin estas facultades, el lenguaje no será posible.

Debemos enseñar a imitar desde tan pequeños como sea posible, de manera que se lleven tantas aptitudes como sean capaces de absorber. Estas lo entrenarán para que los procesos posteriores sean más sencillos.

De hecho, la gesticulación desde el nacimiento resulta terapia en el hogar desde que das a luz (si se tiene sospecha o certeza de la existencia del retraso).

Hay niños que al muy poco de comenzar la alimentación complementaria ya son capaces de pedir más o agua usando gestos. ¡Mi peque aprendió a abrir y cerrar los deditos cuando quería otra cucharada!

Esta actuación no se aconseja si no existe motivo para enseñarla debido a que suele hacer que, en niños sanos, se retrase la adquisición del lenguaje verbal (es más cómodo señalar un alimento que pedirlo). Sin embargo, sí se debe optar por ella si el niño tiene discapacidad intelectual.

Y no solo para enseñarle a comunicarse él sino que lo haremos siempre; el adulto debe acostumbrarse a realizar gesticulaciones exageradas para hacerse entender mejor. Estas, por supuesto, van acompañadas del lenguaje, se usan como apoyo, no como sustituto. Con esfuerzo, es posible que, poco a poco, se vaya reduciendo la exageración en la gesticulación, aunque es poco probable que la podamos eliminar por completo.

Cuando queramos que el niño aprenda a hacer los gestos él, el experto (y los papás en casa, claro) se encargará, también, de colocar y moverle las manos como corresponda.

Seguir instrucciones verbales

Por último, el peque debe ser capaz de ejecutar órdenes que se le den verbalmente, obviamente, conociendo de manera previa los términos que se utilicen para ello.

Lo natural y adecuado es dar instrucciones propias de las actividades cotidianas, como son sentarse, coger un libro o pelota, abrir la boca o las manos, dar un beso o la mano…

Alteraciones por malformación o alteraciones funcionales del aparato fonatorio

Dentro de los trastornos de la comunicación asociados a cuadros médicos se incluyen aquellos derivados de malformaciones o alteraciones estructurales y funcionales del aparato bucofonador, conocidas en conjunto como disglosias.

Estas afectan la articulación de los sonidos debido a anomalías físicas o motoras en los órganos del habla: labios, lengua, paladar, mandíbula o dentición.

Alteraciones y sus características principales:

- Labio leporino y fisura palatina.

- Dificultan la emisión de ciertos fonemas.

- Afectan la resonancia y la coordinación respiratoria durante el habla.

- Macroglosia (lengua de gran tamaño).

- Interfiere en la precisión articulatoria.

- Puede afectar la inteligibilidad del lenguaje.

- Malformaciones dentarias o mandibulares.

- Impactan la colocación de los sonidos.

- Repercusiones en la articulación y claridad del habla.

- Trastornos del tono muscular orofacial.

- Hipotonía: tono muscular disminuido; provoca movimientos lentos o fuerza insuficiente en labios y lengua, afectando pronunciación, masticación y deglución.

- Hipertonía: tensión excesiva; limita la movilidad de los órganos del habla, dificultando fluidez y modulación de la voz.

Estas alteraciones pueden presentarse de manera aislada o formar parte de cuadros neuromotores más amplios.

Abordaje y orientación educativa

El abordaje de estas alteraciones es multidisciplinar y suele requerir la intervención combinada de profesionales sanitarios y logopedas. En los casos de malformaciones anatómicas, puede ser necesaria una cirugía reconstructiva (por ejemplo, en fisuras labio-palatinas), seguida de un proceso de rehabilitación logopédica para restablecer o mejorar las funciones articulatorias.

Cuando el origen es funcional —como en las alteraciones del tono muscular—, la terapia se centra en ejercicios miofuncionales que mejoren la fuerza, la coordinación y la movilidad de los órganos orofaciales, además de técnicas de estimulación sensoriomotora y respiratoria.

En el contexto educativo y familiar, es importante recordar que estas dificultades no implican necesariamente un trastorno del lenguaje ni del desarrollo cognitivo, sino una limitación física o motora en la ejecución del habla. La colaboración entre la familia, el entorno escolar y los especialistas es clave para favorecer el progreso. Con apoyo constante, motivación y un tratamiento adaptado, el pronóstico suele ser positivo.

Resumen claificación de los trastornos del lenguaje

Tratamiento trastornos del lenguaje

Vamos a ver cómo se suele dar la detección de estos problemas y su triple abordaje. Ni qué decir tiene que cada tratamiento va de la mano del problema que el peque tenga, del grado y de las particularidades del propio niño. Si bien, hay una serie de aspectos que sí son iguales para todos y que me encantaría que conocieses y tuvieses siempre a mano (¡guarda este post!).

¿Cómo detectar un trastorno del desarrollo del lenguaje?

Detectar un trastorno del desarrollo del lenguaje (TDL) de forma temprana es fundamental para mejorar el pronóstico. Los primeros signos suelen manifestarse en la infancia temprana, aunque en algunos casos no se reconocen hasta la etapa escolar.

En la primera infancia, debemos estar atentos a la ausencia de balbuceo, la falta de respuesta ante el propio nombre o la escasa intención comunicativa.

Las señales de alerta de trastornos del lenguaje en la escuela primaria incluyen un vocabulario muy limitado, dificultad para construir frases completas, problemas para seguir instrucciones o un uso inadecuado de tiempos verbales y conectores.

También puede observarse que el niño evita hablar en público, tiene problemas para relatar hechos o experiencias o muestra frustración ante tareas que implican lenguaje.

La cantidad de pistas que te puede dar tu hijo es inmensa y se relaciona con el posible problema que pueda tener, siendo, como ves, bastante variados los puntos que puedes observar.

Diagnóstico de trastorno del desarrollo del lenguaje en preescolar

El diagnóstico se realiza a través de una evaluación multidisciplinar, donde intervienen logopedas, psicólogos infantiles y, en ocasiones, neurólogos o pediatras especializados en desarrollo. El proceso incluye pruebas estandarizadas de comprensión y expresión verbal, observación del juego simbólico y análisis de la interacción social.

Es importante diferenciar un trastorno del desarrollo del lenguaje (TDL) de otros trastornos del lenguaje o trastornos de la comunicación, como los trastornos del espectro autista o los retrasos globales del desarrollo. El abordaje del trastorno es muy diferente pero es que, además, resulta esencial trabajar en el problema subyacente.

El diagnóstico precoz en la etapa preescolar permite iniciar una intervención adaptada al ritmo y potencial de cada niño. es algo esencial para reducir el impacto del trastorno en el aprendizaje posterior de la lectura y la escritura, alcanzando en medio plazo, incluso, hitos evolutivos del desarrollo del lenguaje propios de la edad y, por ende, un nivel de expresión oral en la media.

¿Cómo actuar ante un trastorno del desarrollo del lenguaje?

La actuación ante un TDL combina intervención profesional especializada, estrategias familiares y acompañamiento educativo.

El objetivo no es solo mejorar la pronunciación o el vocabulario; incluye, todo tipo de capacidades para fortalecer las capacidades comunicativas y cognitivas que sustentan el lenguaje y que, en general, faciliten la comunicación multilateral.

Intervención temprana para trastornos del lenguaje infantil

La intervención temprana es una herramienta decisiva. Cuanto antes se empiece, mejores serán los resultados. Entre los tres y los cinco años, el cerebro infantil mantiene una gran plasticidad, lo que permite reeducar mecanismos lingüísticos y compensar limitaciones iniciales.

El trabajo conjunto entre escuela y familia resulta esencial: mientras la logopedia se centra en la estimulación de la comprensión y expresión verbal, en casa se fomenta un entorno rico en lenguaje mediante lectura compartida, diálogo constante y actividades que favorezcan la escucha y la atención.

Tratamiento logopédico para trastorno específico del lenguaje (TEL)

El tratamiento logopédico se adapta al perfil de cada niño. Los logopedas utilizan técnicas de reeducación fonológica, juegos articulatorios, ejercicios respiratorios y de ritmo, y programas de estimulación auditiva. En los casos de trastorno específico del lenguaje (TEL), se trabajan también la memoria verbal y la planificación gramatical.

El profesional puede introducir apoyos visuales o pictográficos para reforzar la comprensión (que forman parte de la comunicación aumentativa y alternativa (CAA), y ejercicios rítmicos o musicales que ayudan a mejorar la fluidez y la coordinación bucofonatoria. En algunos contextos, se integran también recursos tecnológicos como aplicaciones de refuerzo lingüístico o comunicadores aumentativos.

Cómo ayudar en casa a un niño con trastorno del lenguaje

El papel de la familia es tan decisivo como el del logopeda o la escuela. La continuidad entre lo que se trabaja en la intervención profesional y lo que se refuerza en casa marca una gran diferencia.

Como hemos ido viendo, el tratamiento logopédico busca no solo mejorar la pronunciación o ampliar el vocabulario, sino fortalecer las bases cognitivas y comunicativas del lenguaje.

En el entorno familiar, el proceso de estimulación del lenguaje puede potenciarse mediante actividades de lenguaje en casa que sean cotidianas, juegos y hábitos lingüísticos que acompañen al niño con naturalidad y afecto.

A continuación, te detallo algunas estrategias concretas para apoyar desde casa a un niño con trastorno del desarrollo del lenguaje (TDL) o trastorno específico del lenguaje (TEL):

- Crear un entorno rico en lenguaje. Hablar despacio, con frases completas y en contextos naturales (por ejemplo, al vestirse o cocinar) facilita la comprensión. Evita el lenguaje telegráfico (“¡coche y cole!”) y sustituye por frases modelo (“vamos en el coche al cole”).

- Leer juntos cada día. La lectura compartida es una de las mejores herramientas de intervención, además de estar plagada de otros muchos beneficios. Puedes comentar las imágenes, anticipar lo que pasará, o pedirle al niño que repita expresiones clave. Esto favorece la memoria verbal, la comprensión y la secuenciación narrativa, tres áreas que suelen verse afectadas en el TDL.

- Repetir y ampliar sin corregir. Si el niño dice “perro come”, el adulto puede responder “sí, el perro come su comida”. Esta técnica, conocida como modelado lingüístico, refuerza la estructura correcta sin generar frustración.

- Fomentar la atención auditiva. Juegos como adivinar sonidos, cantar canciones con pausas o repetir secuencias de palabras ayudan a mejorar la discriminación fonológica, clave para articular correctamente los sonidos.

- Aumentar la sensibilidad auditiva. Aumentar la sensibilidad auditiva implica entrenar al niño para que perciba, distinga y recuerde con precisión los sonidos del lenguaje y del entorno. Se puede lograr mediante juegos de escucha activa, como identificar ruidos cotidianos, vv

- que trabajen ritmo, entonación y volumen.

Estas prácticas, que también se realizan en las sesiones de logopedia infantil, mejoran la discriminación fonológica, fundamental para la articulación correcta y la comprensión verbal. Además, fomentan la atención auditiva y la memoria auditiva a corto plazo, dificultades del lenguaje infantil cuando se tienen estos problemas y que, sin duda, son habilidades clave para el aprendizaje.

- Fortalecer la motricidad bucofacial. Hay todo tipo de ejercicios de motricidad bucofacial que se hacen casi sin darnos cuenta. Soplar velas, inflar globos, hacer burbujas o jugar con pajitas son opciones que desarrollan los músculos orofaciales implicados en la pronunciación. Como mencionábamos en la intervención logopédica, estos ejercicios mejoran el control respiratorio y articulatorio.

- Usar apoyos visuales. Incorporar pictogramas, gestos o tarjetas con imágenes puede facilitar la comprensión y anticipación de rutinas. Estos apoyos se utilizan también en el ámbito escolar y en terapias logopédicas.

- Adiestrar la capacidad motora del aparato bucofonador. Dedicaos a jugar con las palabras. Tenéis rimas, trabalenguas, adivinanzas o canciones rítmicas estimulan la conciencia fonológica y la fluidez verbal. Los niños aprenden mejor cuando el lenguaje se presenta en un contexto lúdico y emocionalmente positivo.

- Acercar al niño a conceptos lógico-matemáticos. Estos son muy enriquecedores persé, pero lo más importante es lo que supone su adquisición, destacando, por supuesto, la capacidad de expresión, que se multiplica (como bien explico al hablar de la importancia del conocimiento de conceptos lógico-matemáticos desde bebés).

- Ofrecer tiempo para responder. Muchos niños con TDL necesitan más segundos para procesar la información. Evita interrumpir o completar sus frases; en cambio, mírale a los ojos y espera con calma. Este gesto transmite confianza y refuerza la comunicación afectiva.

- Mantener la comunicación emocional. No todo es pronunciación o gramática. Los niños necesitan sentirse comprendidos y motivados. Validar sus intentos de hablar, reír juntos y usar el lenguaje para compartir emociones crea el clima ideal para aprender a comunicarse.

El acompañamiento debe ser paciente, constante y siempre lúdico. La presión o corrección excesiva puede generar ansiedad y dificultar la comunicación. En el hogar, el juego y la interacción afectiva favorecen el aprendizaje natural del lenguaje, fortaleciendo la confianza, la autonomía comunicativa y el placer por expresarse.

Preguntas frecuentes trastornos del lenguaje en la infancia

En esta última sección respondemos a las dudas más comunes sobre los trastornos del lenguaje en la infancia.

Abordaremos aspectos clave de la logopedia infantil, la estimulación temprana del lenguaje, la intervención temprana TDL y el apoyo educativo del lenguaje, así como estrategias para mejorar la fluidez verbal en niños, la conciencia fonológica y las habilidades comunicativas en la infancia. Todo ello orientado a proporcionar pautas claras para familias y profesionales.

Recursos adicionales

A continuación, te ofrecemos una selección de materiales y guías que facilitan la intervención logopédica personalizada, la estimulación temprana del lenguaje y el apoyo educativo en TDL.

- Guía “Trastornos del lenguaje y la comunicación”, Asociación Española de Pediatría.

- Guía para la intervención educativa en Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), Colegio Profesional de Logopedas de Galicia / Atelga.

- Guía de actuaciones educativas en el ámbito de la comunicación y el lenguaje, Consejería de Educación de La Rioja.

- Guía de estimulación del lenguaje oral en Educación Infantil, Gobierno Vasco.

En definitiva

Los trastornos del lenguaje en la infancia presentan una enorme diversidad y cada niño los experimenta de forma singular. Comprender esta variabilidad es clave para diseñar estrategias eficaces de apoyo y estimulación, especialmente cuando se trata de trastornos del desarrollo del lenguaje o trastornos del habla asociados a otros cuadros.

La detección temprana y la intervención temprana TDL adecuada -ya sea mediante logopedia infantil, estimulación temprana del lenguaje en casa (con o sin apoyo profesional) o apoyo educativo del lenguaje- son claves para favorecer la comunicación, la comprensión y el desarrollo social del niño.

No siempre podremos alcanzar una normalidad completa del lenguaje, pero con paciencia, acompañamiento familiar y estrategias adaptadas, los trastornos del lenguaje en la infancia pueden mejorar notablemente. Ello permitirá superar muchas dificultades y potenciar al máximo las capacidades lingüísticas de cada pequeño, consiguiendo ofrecerle la mejor calidad de vida posible.